はじめに

こんにちは。茨城県石岡市、小美玉市、かすみがうら市、土浦市の矯正歯科クリニックの石岡みらい矯正歯科です。

「前歯が生え替わってきたら、もうガタガタしている」「このあと奥歯や犬歯が生えてくると思うと場所が足りるのか心配」

こうしたご相談で小学校低~中学年ぐらいのお子さんと一緒に来院される方は少なくありません。

また、お子さん自身がワイヤーの装置を「目立つからイヤ」「痛そう」と感じていたり、保護者の方が「固定式のワイヤーだと歯みがきがしづらくてむし歯にならないか心配」と感じていることもよくあります。

こういったケースで、あごの幅をゆっくりと広げて、あとから生えてくる永久歯のスペースをつくる方法として用いるのが、取り外し式の緩徐拡大装置(拡大床)です。

今回はこの装置の考え方と、向いているケース・お手入れ・限界について整理しておきます。

緩徐拡大装置(拡大床)とは?

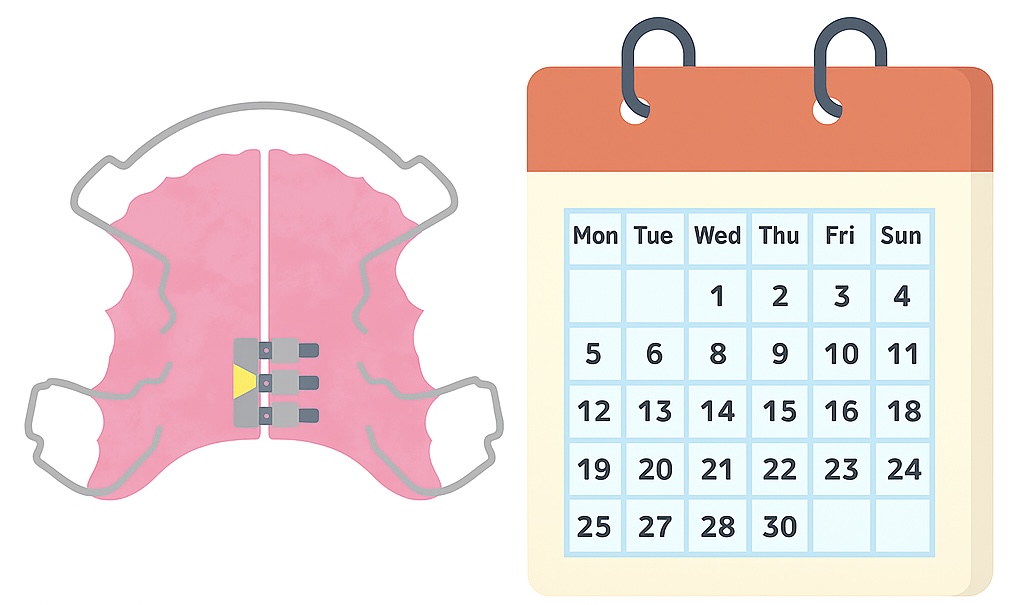

緩徐拡大装置は、レジンのプレートの真ん中にスクリュー(ネジ)が組み込まれた取り外し式の装置で、数日に一度ネジを回すことで、顎と歯列を少しずつ横方向に広げることを目的としています。

急速拡大装置(rapid maxillary expansion : RME)のように短期間で一気に広げるのではなく、ゆっくり、組織に無理をさせない速度で拡大するのが特徴です。混合歯列期(乳歯と永久歯が混ざっている時期)に行うことが多い治療です。

ヨーロッパ圏や日本でも古くから使われている方法で、成長を利用して歯列弓の幅を増やし、将来の叢生(ガタガタ)のリスクを下げる、あるいは軽くする目的で使われてきました。

固定式に比べて外して清掃できること、拡大量をコントロールしやすいことが利点です。

↑ 拡大床の一例。通常は透明かピンク色ですが、ご希望で好きな色も選べます。

どんな患者さんに向いているのか

当院では、次のような点を考慮し拡大床の適応かどうかを検討します。

①前歯にすでに軽度~中等度の叢生がある

今後、生える永久歯(犬歯・小臼歯など)のスペースがこのままでは不足しそうな場合です。

②歯列の横幅がやや狭い・歯列弓が内側に入っている

歯列を少し横に広げることでアーチを丸くし、歯の並ぶ場所を確保できます。

③混合歯列期で、まだ成長が見込める

低年齢で骨の成長途上の方が、骨・歯周組織が順応しやすく、拡大がしやすくなります。

一方、小学校高学年で永久歯がほぼ揃ってきている場合は、本格矯正治療が適応になることもあります。

④ワイヤー装置への心理的な抵抗が強い、あるいはむし歯リスクをできるだけ抑えたい

取り外して歯みがきできるので、保護者の方が管理しやすくなります。

⑤装置を毎日決められた時間きちんと使える見込みがある

可撤式である以上、使用時間の遵守が結果に直結します。協力度は非常に大切です。

一方で、骨格的に大きく特に上顎が狭い場合や、交叉咬合を一気に改善したい場合、拡大量が大きく必要な場合は、固定式の急速拡大装置や、のちの本格矯正の方が適していることもあります。

↑ 急速拡大装置の一例(ASOインターナショナル社)

お手入れ・使い方のポイント

取り外しができることは大きな利点ですが、外せるがゆえに、入れていない時間が長いと効果が落ちます。以下を患者さん・保護者の方に必ずお伝えします。

↑ 装着時間を守って、使いましょう。

装着時間:

指示した時間(多くは1日○時間、もしくは就寝時+在宅時)は必ず装着することが重要になります。

スクリューの拡大は指示通りに:

たとえば「3日に1回、1/4回転」など細かく指示します。早めすぎても遅すぎてもよくありません。

↑ スマホのカレンダーやリマインダーも活用して、予定通りに広げてみましょう。

清掃:

外したら歯ブラシで装置をやさしく磨き、水洗いが基本になります。お湯は変形の原因になるので避けてください。専用の洗浄剤を週に数回使うと衛生的とされていますが、素材によっては劣化することもあります。

↑ 清掃しないと、汚れが溜まって取れなくなってしまします。外したら必ずブラッシングを。

⭐︎関連する動画・清掃方法について⭐︎

⭐︎関連する動画・洗浄剤について⭐︎

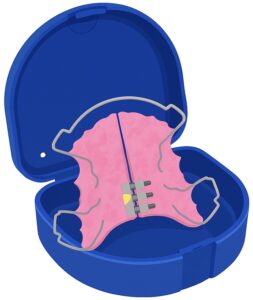

紛失防止:

食事中にティッシュで包むと捨ててしまうことがあるので、必ずケースに入れるようお子さんにも伝えます。

↑ 外したらケースに入れる習慣をつけましょう。

定期チェック:

拡大の進み具合、装置の適合、歯肉の状態を確認するため、必ず定期的に通院してもらいます。

知っておいていただきたい点

緩徐拡大装置はとても便利な装置ですが、次のような限界があります。

①どこまでも広げられるわけではない

歯槽骨の厚み・形態・年齢によって安全に拡大できる量には上限があります。

②拡大=将来の非抜歯が必ずしも保証されるわけではない

上下顎の前後的不調和が大きい場合(強い反対咬合や前突感がある)、歯の大きさ(歯冠幅径)が非常に大きい場合、口元の突出を避けたい場合などは、永久歯がすべて生えそろった段階で、本格矯正治療(ワイヤー矯正)を行い、症例によっては抜歯して配列するほうが「より良い咬合・より良い顔貌」を得やすいことがあります。

③協力度に結果が左右される

十分な装着時間が確保できなかったり、拡大スクリューを所定の間隔で回せなかったりすると、計画通りの拡大が得られません。

当院では「いまの段階でできるだけ場所をつくる」「将来の本格矯正を有利にする前準備をしておく」という位置づけで説明することが多いです。

よくあるご質問・Q&A

Q. 装置を1日つけ忘れてしまいました。どうすればいいですか?

A. 1日程度であれば多くの場合は大きな問題にはなりませんが、続くと拡大が戻ってきます。翌日以降は指示通りの時間でしっかり装着してください。装着を再開したときに痛みが強い・入らないなどがあれば受診してください。

Q. どれくらいの期間つけるものですか?

A. 拡大量やお子さんの成長段階によりますが、1,2年位がひとつの目安になることが多いです。その後、得られた幅を安定させるために装着間隔をあけていく保定的な使い方をすることもあります。

Q. 拡大したらそのあとワイヤー矯正は不要になりますか?

A. ケースによります。拡大で「生える場所を確保する」「ガタガタを軽くする」ことはできますが、最終的な細かい歯の配列・かみ合わせの仕上げは、永久歯がはえそろってから本格矯正治療(マルチブラケットやマウスピース矯正)が必要になることがあります。最初の診断のときに、どこまでを早期矯正治療で目指すのかをご説明します。

まとめ

・前歯のガタガタが早くから見えるお子さんでは「今のうちに場所をつくる」発想が有効なことがあります。

・取り外し式の緩徐拡大装置は、ワイヤーへの抵抗がある・むし歯のリスクをできるだけ避けたいご家庭にとって選択肢になりやすい装置です。

・ただし、どこまでも広がるわけではなく、あくまで将来の本格矯正を楽にする前準備として位置づけになります。

この投稿の概要につきまして、動画にもまとめてございます。合わせて、ご参照ください。(音声が出る場合がございます)

⭐︎関連する投稿⭐︎

早期矯正治療の概要(動画)

————————————————————————

当院では石岡市をはじめ、土浦市・水戸市・つくば市・小美玉市・かすみがうら市・鉾田市・笠間市など、茨城県内のさまざまな地域から患者さまにご来院いただいております。日本矯正歯科学会認定医と日本専門医機構矯正歯科専門医が在籍しています。

電車・お車ともにアクセスしやすく、県内広域からのご相談も歓迎しております。

石岡みらい矯正歯科 院長:丸岡亮(歯学博士)

茨城県石岡市国府4-5-4

TEL:0299-24-4118

最新情報は 公式Instagram、youtube でも発信中!ぜひフォローをお願い致します!

List of probably useful references

Proffit WR, Fields HW, Larson B, Sarver DM. Contemporary Orthodontics. 6th ed. St. Louis, MO: Elsevier; 2018.

McNamara JA Jr. Maxillary transverse deficiency. Am J Orthod Dentofacial Orthop. 2000;117(5):567-570.

Haas AJ. The treatment of maxillary deficiency by opening the midpalatal suture. Angle Orthod. 1965;35:200-217.

Wertz RA. Skeletal and dental changes accompanying rapid midpalatal suture opening. Am J Orthod. 1970;58(1):41-66.

Baccetti T, Franchi L, Cameron CG, McNamara JA Jr. Treatment timing for rapid maxillary expansion. Angle Orthod. 2001;71(5):343-350.

Mutinelli S, Cozzani M, Manfredi M. Dental and skeletal effects of slow maxillary expansion in mixed dentition. Eur J Paediatr Dent. 2011;12(1):23-28.

Lagravère MO, Major PW. Transverse dental changes after slow maxillary expansion. Am J Orthod Dentofacial Orthop. 2005;127(3):315-322.

Guest PG, McNamara JA Jr, Baccetti T, Franchi L. Improving Class II malocclusion with expansion in the mixed dentition. Am J Orthod Dentofacial Orthop. 2010;138(2):142.e1-142.e8.

Harrison JE, Ashby D. Orthodontic treatment for posterior crossbites. Cochrane Database Syst Rev. 2001;(1):CD000979.

Cozzani M, Rosa M, Cozzani P, Siciliani G. Slow maxillary expansion with a transpalatal arch in primary and mixed dentition. J Clin Orthod. 2007;41(7):401-406.

Da Silva Filho OG, Boas MC, Capelozza Filho L. Rapid maxillary expansion in the deciduous and mixed dentitions: a cephalometric evaluation. Am J Orthod Dentofacial Orthop. 1991;100(2):171-179.

Caprioglio A, Bergamini C, Franchi L, Vercellini N. Prediction of skeletal effects of rapid maxillary expansion in the early mixed dentition. Prog Orthod. 2014;15:3.

Lima Filho RMA, Lima AC. Long-term clinical outcome of slow maxillary expansion using Haas expander. J Appl Oral Sci. 2004;12(3):187-192.

Kurol J, Berglund L. Longitudinal study and cost-benefit analysis of the treatment of unilateral posterior crossbite in the deciduous dentition. Eur J Orthod. 1992;14(3):173-179.

Mossaz CF, Byloff FK, Richter M. Slow maxillary expansion: a comparison between banded and bonded appliances. Eur J Orthod. 1996;18(4):341-350.